製造現場や品質管理の場面において、安全性や正確性を確保し、製品の信頼性を維持するためには様々な工夫が施されている。その中でも、適切な手法による見極めが果たす役割は非常に大きい。工程ごとに適した測定方法や評価基準が設定されており、その実施には一定の手順や専門的な道具が必要となる。ここで用いられるのが、専用の工具や治具である。これらの機器や器具があることで、一貫性のある評価や迅速な作業を実現できる。

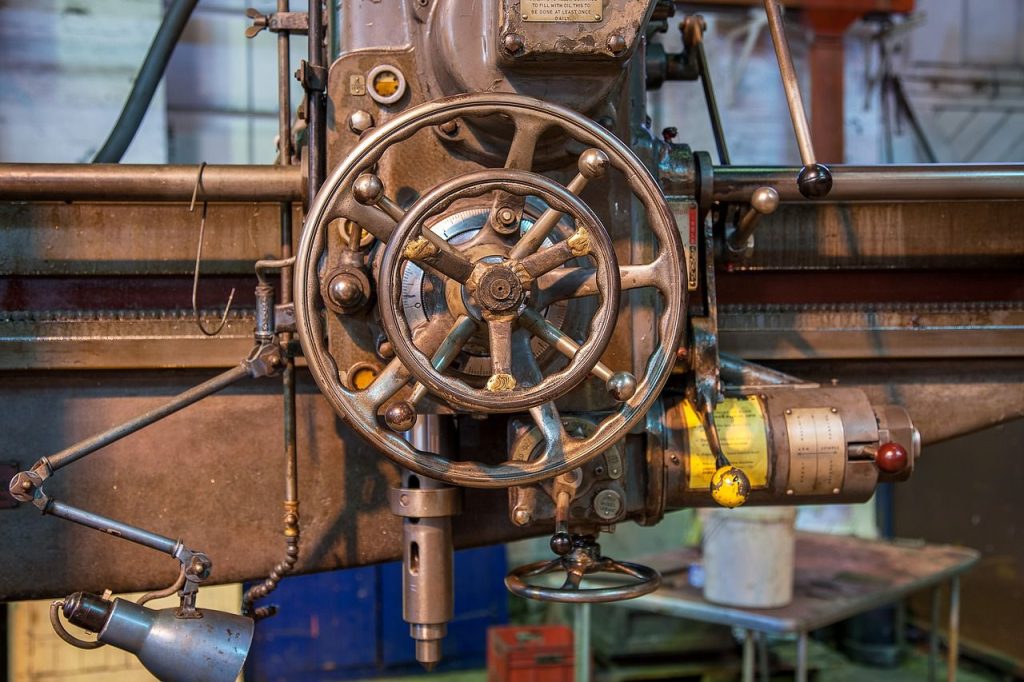

まず、精密な測定や物理的なチェックを行うために使用される工具について考える。例えば寸法を正確に計るノギスやマイクロメータ、電気部品の状態を見極めるテスター、表面の平滑さを確認するゲージ類など、求められる精度や検証内容によって多種多様な道具が選ばれる。これらの工具は単に測る・検査するだけでなく、測定結果を客観的に証明するための基準として不可欠である。また、頻繁に運用される工具は適宜較正や保守が実施されることで、その正確性を長期間にわたり維持できるようになっている。いっぽう、組立ての過程や特定の設備において不可欠となっているのが治具である。

治具は、測定対象物や部品を確実に一定の位置に固定したり、決まった角度や姿勢で保持したりするための器具である。これらは作業工程を均一化し、手作業のばらつきを最小限に抑える役割を担う。治具そのものが特定の験査内容に合わせて設計されている場合が多く、必要な部位だけを対象として効率的に調べられる点が特徴である。また、複雑な形状や微妙な精度管理を必要とする分野では、治具に工夫が凝らされている。着脱のしやすさや耐久性、調整の利便性に配慮された設計が求められ、場合によってはワークの熱膨張や材料の個体差に対応する機能まで考慮される。

たとえば、自動車部品の寸法測定用の治具や、電子機器組立て時の配置補助治具などは、高いレベルでの統一性と再現性を実現しているものの一例と言える。このような仕組みがあってこそ、部品や製品の規格に合致しているかどうか厳格な基準のもと確認することが可能になる。なお、厳格な品質基準が導入される現場においては、とくに工程内のタイミングで多様な検査が繰り返し実施される。これには、目視による表面の異物確認から、電子機器の動作確認、さらには完成品を模擬環境下で長時間稼動させる耐久性評価まで多岐にわたる。それぞれの作業に応じて、最適な工具や治具が使い分けられており、時には新規の部品や製造計画に合わせて、既存の道具を改良したり新たに設計したりすることも珍しくない。

工程全体としての品質保証の考え方では、不良品の流出を未然に防ぐ観点が重視される。そのためには、個々の段階で異常や狂いをきちんと捉えやすい方法論が不可欠となる。例えば、微細なズレも見逃さない高精度な工具や、対象物がずれないよう固定しながら測定できる工夫がされた治具は、その観点から開発が進められている。また、現場では作業者のスキルによるばらつきを抑えるために、誰が担当しても同じような測定・評価ができるしくみづくりが大切になる。マニュアルや作業手順書の整備はもちろん、工具そのものに誤使用が起きづらい仕組みを組み込むなどのアイデアも盛り込まれている点が特徴的である。

もちろん、現場によっては人手による確認のみならず、自動化された検証システムも積極的に導入されている。センサーを用いた自動判定装置や、画像処理技術による欠陥検出、ロボット化された測定ラインなどが、効率化と精度向上のために活用されている場合も多い。しかし、その基本となる規格値の確定や成否判定を支えているのはやはり、基本的な工具と信頼できる治具の存在であることに変わりはない。手作業と自動化システムを組み合わせることで、より高精度かつ迅速な品質管理体制が実現できている。結局のところ、求められる品質水準を守り、その先の安全・信頼につなげていくためには、道具や工夫の進化と日々の検証作業の積み重ねが必要となる。

適切な工具や治具を選定し、使いこなすことは、高度な製品づくりや安定した生産の根幹を支えている。工程に関わるすべての人がその意義を理解し、適切な点検と維持を徹底することで、確かな品質管理が成り立っているのである。製造現場や品質管理においては、安全性と正確性を維持し製品の信頼性を高めるために、さまざまな工夫が求められる。その中でも、専用の工具や治具の活用は不可欠な役割を果たしている。ノギスやマイクロメータ、各種ゲージなど精密な測定に用いる工具は、測定対象や検証内容に応じて適切に選択され、定期的な較正や保守によって高い信頼性が保たれている。

一方、治具は部品やワークを一定の位置や角度に保持することで作業工程の均一化を実現し、ばらつきの少ない組立てや検査に貢献している。特に微細な精度が求められる分野では、治具の設計に創意工夫が凝らされ、高い再現性と効率性が保証されている。現場では目視検査から自動化システムの導入まで多様な検査が行われており、それぞれに合った道具や機器の選定が重要となる。品質保証の観点からは、不良品を未然に防ぐための高精度な工具や工夫を施した治具の活用に加え、作業者によるばらつきを抑えるための標準化や誤使用防止の仕組みづくりも大切である。近年は自動判定装置やロボットによる自動化も進むが、基礎となるのは依然として確実な工具と治具の存在である。

これらの選定と維持、現場での工夫の積み重ねこそが、安定した品質管理の原動力となっている。