製造業や品質管理の現場において、ものづくりの精度や安全性を確保するためには、多様な方法と手段が用いられている。その中でも重要な位置を占めているのが、「検査」という工程である。この工程の品質や有効性を判断するうえで、工具や治具という道具類が不可欠な支えとなっている。そもそも検査には材料の品質を評価する原材料検査、組み上げ後の性能や寸法を厳密に調べる完成品検査、不具合やロットのバラツキを見抜く抜取検査などがある。機械部品や電子機器など、扱う製品や工程ごとに最適な方法が検討される。

一見してシンプルな測定でも、測定精度を守るためには適切かつ定期的な見直しが求められる。検査に用いる工具の例には、ノギスやマイクロメータなどの測定器具がある。ノギスは物体の外形寸法や溝・穴径などをミリメートル単位で正確に計測でき、マイクロメータはノギスよりさらに精密な測定が可能である。一方、検査ゲージと呼ばれる専用器具は、規定値に合致するかどうかを直感的に調べる道具として知られる。たとえば、ねじ山ゲージやピンゲージなどがこれに相当する。

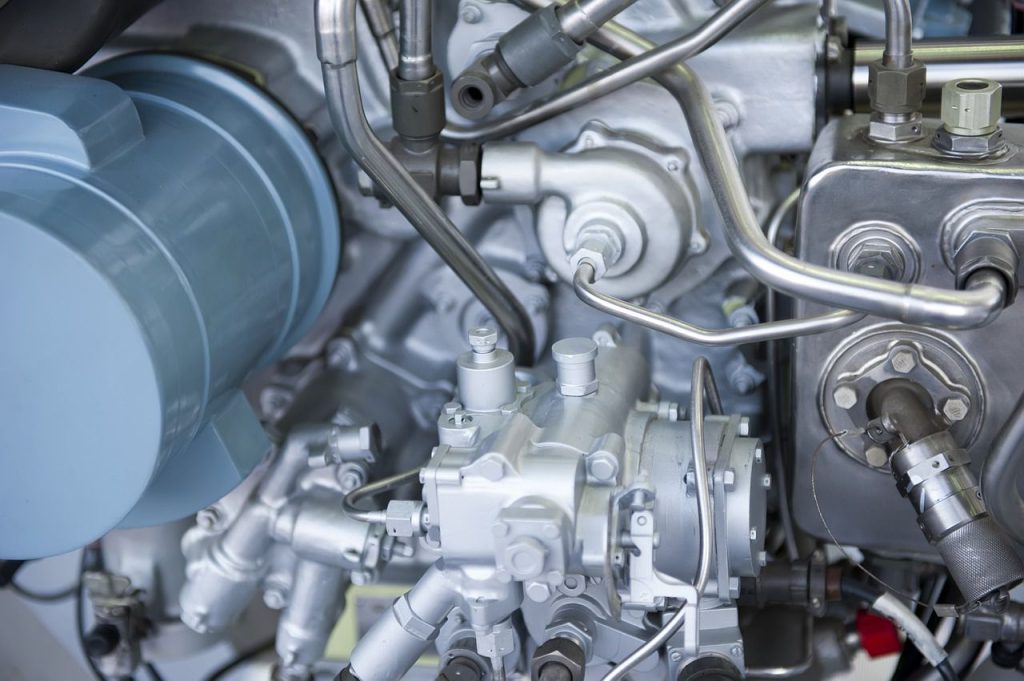

これらの工具による正確な測定は、製造物の完成度を保証しつつ、不具合発生の未然防止につながるものである。また、検査の実効性を高めるためには治具の存在も重要である。治具とは、対象物を正確な姿勢や位置で固定し、ばらつきなく安全かつ迅速に測定や検査を行うための補助具を指す。例えば自動車の組立現場ではボディーの位置を誤差なく保つためや、部品の向きを揃えて調べる目的で治具が活躍している。さらに電子機器製造の場面では、複雑な基板のハンダ付け状態を安定して評価する治具も広く使われている。

工具や治具を組み合わせて実施される検査は、作業者の技術や知識はもちろんだが、標準化や規格の厳守も大切な要素である。なぜなら、測定誤差や個人によるバラツキは品質安定を脅かすため、測定器具や治具自体の管理・校正も定期的に実施されている。測定工具の外観点検・精度検証、治具の摩耗・破損の点検、および必要に応じて交換や修理を行うことで、常に高品質な検査を持続させている。品質に関わる基準や手法の国際的な共有化も進んでおり、測定値のばらつきを低減するための手順書や標準作業書を整備したり、各工程で使われる工具や治具の管理番号や使用履歴を記録するなど、詳細な管理体制が構築されてきた。こうした積み重ねの結果、製品の信頼性やトレーサビリティが高まり、不具合が発見された場合でも原因の切り分けや再発防止策の立案が容易になる。

たとえば、一つの部品が規定公差をオーバーし不具合となった場合、使用した測定工具の校正記録や治具の履歴を確認し、不具合品がどの時間帯、どの治具上で作業されたかをすぐに遡ることができる。これにより、「なぜ」、「どこで」問題が生じたのかを迅速に解明できる。また、複数の検査工具や治具を同時並行で用いる二重化検査なども取り入れられ、思わぬ見落としや人的ミスを未然に防ぐ工夫が続けられている。製造現場にとどまらず、医療分野などさまざまな産業でも、検査の精度を高めるための工夫や設備投資が行われている。治具や工具がより精密化、高度化されていくことで、微細な問題も見逃さずに検出可能となった。

また、測定作業自体の自動化も進みつつあり、治具と工具にセンサーを組み合わせた自動検査ラインが稼働することで、人の感覚に頼らない客観的かつ正確なチェック体制が整っている。品質問題が経営に直結する現代社会においては、検査工程に対する要求レベルも高まる一方である。製品の高精度化・多様化が進む中で、測定工具や治具の発展とともに専門家の技能やノウハウが融合した最先端の検査体制は、今後もより一層不可欠となっていくだろう。このように、検査、工具、治具は相互に密接な関係をもちながら高品質な製品やサービスを支える根本的な基盤を形成している。全ての現場での不断の努力と、地道な管理・保全の積み重ねによって、人々が手にする安全・安心な製品の提供が可能となっているのである。

製造業や品質管理の現場において、検査工程は製品の精度や安全性を確保するうえで不可欠な役割を担っている。検査には原材料の品質確認や、完成品の性能・寸法測定、抜取検査など多様な種類があり、それぞれに最適な方法と道具が求められる。ノギスやマイクロメータなどの精密測定工具や、ねじ山ゲージ・ピンゲージなどの専用検査器具は、規格通りの製品を生み出すための基盤である。さらに、治具による対象物の正確な固定や作業の再現性確保は、測定精度や効率を大きく左右する。これら道具の管理や定期的な校正、摩耗点検といったプロセスも品質維持には欠かせない。

また、測定や治具使用の経歴を記録したり、標準作業書を整備することで、万一の不具合発生時にも迅速かつ正確な原因究明が可能となっている。加えて、人の感覚に頼らない自動検査ラインの導入や、より高度なセンサー技術の活用により、検査の正確性・客観性はさらに高まっている。こうした不断の取り組みにより製品の信頼性とトレーサビリティが向上し、社会に安全・安心な製品を提供する根幹となっている。